LIVRES RARES ET IMAGINAIRES

Ce site de vente, ouvert fin 2024, a été créé avec deux objectifs : commencer la dispersion d’un ensemble de livres et de documents anciens, et partager une passion.[1] Près de cent-cinquante ouvrages étaient en ligne au moment de l’ouverture, d’autres suivront, mais aucun calendrier n’est défini. Les derniers ajouts seront annoncés dans la rubrique « Nouveautés ».

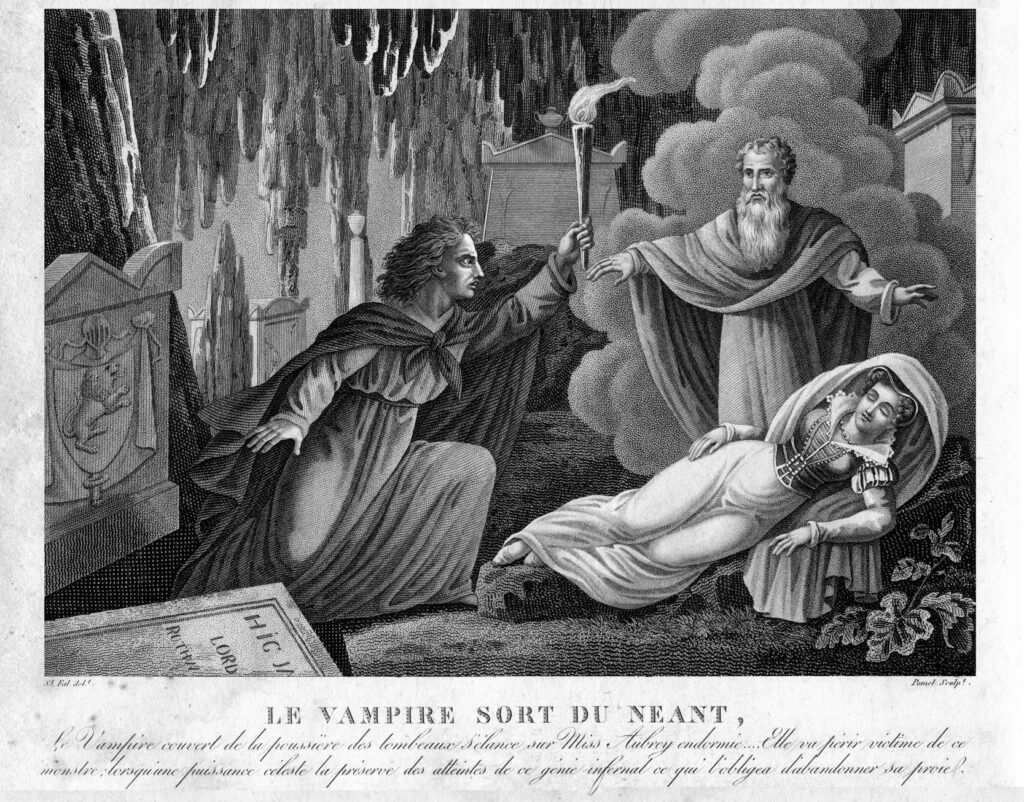

Les principaux thèmes abordés sont le vampirisme dans ses aspects historique et littéraire, la littérature fantastique, le roman gothique, les contes, l’œuvre du marquis de Sade, la légende de Faust, la sorcellerie, les histoires tragiques – notamment celles de François Rosset – et leur pendant, les canards.

Chacun met en jeu un imaginaire particulièrement développé, tourné vers le surnaturel, ou encore une vision fantasmée de la réalité, du monde.

Cela étant, bien sûr, des liens plus étroits, plus précis existent. Par exemple, les thèmes et les motifs présents dans les traités de démonologie, les canards anciens ou la légende de Faust – pour ne citer que ces catégories – constituent le terreau dans lequel, bien plus tard, des écrivains allaient puiser pour écrire des histoires de revenants, de pactes diaboliques… et, peu à peu, donner naissance à la littérature fantastique.

On peut également rappeler dans le cas de Sade que La Marquise de Gange et Les Crimes de l’amour sont influencés par le recueil de Rosset et qu’en outre, certains récits du marquis contiennent des éléments typiques de la littérature gothique (qui a par ailleurs contribué à la naissance du genre fantastique). Toutefois, la présence ici de l’auteur de Justine n’est pas due à ces liens. Elle tient avant tout aux grands débordements de l’imaginaire qui se manifestent dans son œuvre. A notre sens et quitte à paraître excessif, ses romans, par leur caractère halluciné, se rapprochent en effet d’écrits relevant d’autres thèmes, des écrits profondément différents, mais partageant une forme de démesure fantastique : entre autres, les rapports officiels relatant l’exhumation et la destruction de présumés vampires, les comptes rendus de procès de femmes accusées de se rendre au sabbat sur un balai, d’hommes censés se transformer en loups…[2]

L’ensemble comprend surtout des livres anciens, la plupart antérieurs au vingtième siècle, des manuscrits, ainsi que quelques gravures et dessins. Dans le cas de la littérature, on ne trouvera quasiment aucune œuvre en langue étrangère. Les traductions sont privilégiées : ce sont elles et non pas les textes originaux qui, avec les œuvres des auteurs français, permettent de rendre compte au mieux de la façon dont les différents thèmes littéraires ont été exploités. Dans un même ordre d’idée, une attention particulière est vouée aux publications dans la presse, qu’il s’agisse de certaines éditions pré-originales ou bien de récits jamais parus en librairie.

Le vampirisme, qui constitue le point de départ de notre collection avec la littérature fantastique et l’œuvre de Sade, tient une place à part ; c’est le thème qui nous a toujours le plus occupé. L’intégralité de la partie dédiée à sa composante historique est d’ores et déjà disponible.

D’autre part, ayant consacré depuis plus de vingt-cinq ans une partie importante de notre temps libre à constituer cet ensemble et à chercher des informations, il nous tient à cœur de présenter au mieux les différents documents réunis et de ne pas laisser se perdre les connaissances d’ordre bibliographique et bibliophilique acquises au fil des années. Ce dernier point est d’autant plus important à nos yeux que nous avons longtemps bénéficié des informations mises à disposition dans des catalogues de libraires anciens ainsi, bien sûr, que par de nombreux passionnés : collaborateurs de fanzines, de blogs, auteurs de préfaces d’anthologies, ou encore de thèses disponibles en ligne. Partager ces connaissances est une façon de rendre.

Ainsi, la catégorie « Vampirisme », pour laquelle les informations sont de loin les plus importantes, s’ouvre par une longue introduction et une bibliographie sélective de langue française que nous espérons enrichir de nouveaux titres au cours des années à venir (toutefois, ceux déjà listés permettent nous permettent d’ores et déjà d’affirmer que les auteurs français ont bien plus investi le thème du vampire qu’on ne le croit habituellement).[3]

De même, plusieurs autres thèmes bénéficient également d’un texte introductif et, de façon générale, d’assez nombreuses notices d’ouvrages sont très détaillées, certaines comportant d’importants renseignements bibliographiques.[4] La liste des principaux ouvrages utilisés figure ci-dessous.

Par ailleurs, dans la mesure où un tel ensemble ne peut être considéré que dans son entièreté et que nos fiches renvoient parfois les unes aux autres ou se complètent, nous laisserons en ligne les photos et la description d’une partie des ouvrages vendus. Nous présentons aussi des livres et des manuscrits que nous avons cédés il y a quelques années dans le cadre d’échanges entre collectionneurs.[5] Ils se rattachent aux domaines de la sorcellerie et des canards.

Enfin, indépendamment de tout ce qui précède, une dernière rubrique intitulée « Autres livres » présentera à part des ouvrages qui ne relèvent pas des thèmes précédemment évoqués.

[1] Une partie des lots correspond à notre collection, constituée depuis longtemps.

[2] Cela, bien que les agissements des paysans serbes et des juges s’inscrivent dans l’univers mental de leur époque alors que les excès de Sade lui sont propres ; Annie Lebrun parlait d’un « bloc d’abîme ».

[3] L’introduction et la bibliographie ont été initialement publiées dans le numéro 103/104 du Rocambole, édité par l’Association des Amis du Roman Populaire (Retour sur les vampires, automne-hiver 2023). La bibliographie rassemble les titres déjà référencés et de nombreux autres, que nous n’avions jamais vu mentionnés. Entre cette parution et l’ouverture du site, quelques modifications sont intervenues. Les recherches dans les documents anciens numérisés continuent en effet de porter leurs fruits. Des fiches ont ainsi été complétées et de nouveaux titres figurent. Certains ont déjà été signalés dans le numéro 105/106 du Rocambole et d’autres le seront ultérieurement. Nous tenons à cette occasion à exprimer notre profonde gratitude à Jean-Pierre Galvan et Daniel Compère, qui nous ont ouvert les portes de cette si belle revue. Le texte de l’introduction présenté ici a lui aussi fait l’objet de quelques compléments, surtout un dernier paragraphe intitulé « Un mot sur les ouvrages présentés ; le thème du vampire dans la bibliophilie ». Enfin, les informations dont il est question sont de deux types : celles puisées dans les très précieux travaux d’Antoine Faivre, Jean Marigny et Daniela Soloviova-Horville, que nous avions constamment à portée de main au cours de la rédaction des fiches, et les autres, qui relèvent de notre expérience de bibliophile. Ces dernières sont d’ordre bibliographique (cf la bibliographie ou quelques remarques sur la réception du vampirisme en France, dans l’introduction) ou bibliophilique : nous nous sommes en particulier efforcé de discuter le plus précisément possible de la question de la rareté de certains ouvrages.

[4] Dans le cas de Sade, nous avons consacré une section à des informations a priori nouvelles sur l’illustration des rééditions d’époque de Justine. Nous avons par ailleurs eu le plaisir de signer en 2016 et 2017 cinq articles pour le Blog du Bibliophile, devenu par la suite Bibliophilie.com : Plongée dans le roman gothique : Le Moine de Lewis (1797), tout savoir sur l’édition originale (24 janvier 2016) ; Les vampires et la bibliophilie : mordeurs et mordus, ou petit essai de bibliographie (8 février 2016) ; Petite étude bibliographique sur Melmoth, chef d’œuvre de la littérature fantastique par Maturin, et son édition originale (9 mars 2016) ; Essai de bibliographie des éditions illustrées de la Justine de Sade (1 juin 2016) [il s’agit de la première mouture de la section mentionnée en début de note] ; Faust en bibliophilie: des manuscrits, de la littérature, mais surtout du rêve….. (31 janvier 2017). Plus tard, en 2021, nous avons pu établir grâce à des recherches en ligne que, contrairement à ce qui était admis jusqu’alors, le roman La Nouvelle Justine n’est sans doute pas antidaté (il figure en juin 1797 – ainsi que l’année d’après – dans le catalogue d’un libraire bâlois). Cela a donné lieu à un dernier article, écrit cette fois par Hugues Ouvrard sur la base des informations que nous lui avons communiquées : La Nouvelle Justine de Sade : de nouvelles découvertes et une nouvelle année pour l’Edition Originale, 1797. Ces six articles sont aisément accessibles par un copier-coller des titres. Les informations qui y figurent ont été reprises ici, en partie ou entièrement, parfois augmentées ou améliorées ; on trouvera de plus d’autres photos que celles présentes sur ce site. Nous remercions vivement Hugues Ouvrard de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer au travers de son blog.

[5] Nous remercions chaleureusement notre ami collectionneur qui possède désormais ces documents de nous avoir autorisé à les présenter ici.

Principaux ouvrages utilisés (par catégories et ordre chronologique)

– Dudley Wright, Vampires and Vampirism (London, W. Rider and son, limited, 1914, 177 p.) Apparemment la première étude générale britannique. L’auteur avait publié quatre années plus tôt un article sur les vampires dans The Occult Review.

– Montague Summers, The vampire in Europe (London, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co, 1929, 330 p.), réimprimé sous le titre The vampire in Lore and Legend. M. Summers a aussi publié The vampire, his kith and Kin (1928, 356 p.), devenu The vampire puis Vampires and Vampirism ; ce livre contient une bibliographie comportant de nombreux titres sur l’histoire de vampires et la littérature, mais quasiment aucun détail sur le contenu ou l’intérêt des textes relativement au sujet n’est donné. Ces deux ouvrages généraux, intéressants quoique réputés non exempts de défauts, sont parmi les premiers sur le sujet, en langue anglaise. Montague Summers a par ailleurs publié des travaux sur la lycanthropie, le roman gothique, la sorcellerie, et Sade – autant de thèmes représentés dans cette collection. Il est aussi le premier traducteur anglais du livre de Philip Rohr sur la mastication des morts dans le tombeau, et du célèbre manuel d’inquisition intitulé Malleus Maleficarum.

– Antoine Faivre, Les Vampires, essai historique, critique et littéraire, Losfeld, Le Terrain vague, 251 p., 1962, sous l’identité Tony Faivre. Achevé d’imprimer le 19 octobre ; le tapuscrit date de 1959. Grâce à sa connaissance approfondie de l’allemand et de la culture germanique, l’auteur, qui, à de très rares exceptions près, a utilisé des documents de première main, était en mesure d’appréhender au mieux les écrits d’époque, notamment ceux qui concernent la réception du vampire à partir de 1732 et les interprétations qui en ont été faites outre-Rhin. A. Faivre avait publié dès 1960 un article de 6 pages intitulé Les Vampires de Dom Calmet, dans Les Cahiers de la Tour Saint-Jacques.

– Villeneuve, Roland, Loups garous et vampires, Paris-Genève, La Palatine, 1963, 263 pages. Achevé d’imprimé à la date du 25 janvier. L’ouvrage propose une bibliographie (littérature et histoire). Roland Villeneuve est également l’auteur d’un article d’une soixantaine de pages intitulé Lycanthropie et vampirisme (ÆSCULAPE, décembre 1956. A l’instar de l’ouvrage de 1963, cet article est en deux parties). Ainsi, cet auteur semble être le premier en France à s’être intéressé au sujet.

– Antoine Faivre, Du vampire villageois aux discours des clercs (Genèse d’un imaginaire à l’aube des Lumières). Article paru dans Les Vampires. Colloque de Cerisy, Paris, Albin Michel (Cahiers de l’Hermétisme), 1993, p. 45-74. Le colloque, co-dirigé par A. Faivre et Jean Marigny, s’est tenu en août 1992.

– Antoine Faivre, Bibliographie des vampires (1679-1807). Elle figure à la suite de l’article mentionné ci-dessus et contient plus de quatre-vingt-dix entrées.

– Jean Goens, Loups-garous, vampires et autres monstres (CNRS Éditions, 1993, 144 p.) Cet ouvrage contient une intéressante bibliographie commentée (littérature et histoire).

– Vampire : portraits d’une ombre. Textes réunis par Léa Silhol, 1999, éditions Oxymore, 234 p. Actes de la célébration par le Cercle d’Etudes Vampiriques du centenaire de la parution du roman de Bram Stoker. Il sont augmentés d’articles de divers spécialistes mondiaux du vampirisme. 14 textes en tout.

– Daniela Soloviova-Horville (D. S-H), Les vampires, du folklore slave à la littérature occidentale, L’Harmattan, 2011, 366 p. Thèse soutenue en 2006. L’autrice reprend notamment, en les approfondissant très minutieusement, les questions historiques « classiques » évoquées par ses prédécesseurs. D’autre part, son apport à la connaissance des croyances slaves au vampire, dont les sources avaient à peine été étudiées auparavant, est essentiel. Celui-ci a été favorisé par ses origines bulgares et ses remarquables connaissances linguistiques. Ainsi, ce livre constitue à notre sens la somme en langue française la plus complète relativement à l’histoire des vampires. Dans le cas de nos fiches, les pages indiquées correspondent à la version papier.

– Koen Vermeir, Vampirisme, corps mastiquants et force de l’imagination. Analyse des premiers traités sur les vampires (1659-1755) in Camenae n° 8 – décembre 2010. Cet article de 16 pages est accessible sur Internet par un copier-coller du titre (site de la Sorbonne). Pour une présentation de ce chercheur de formation scientifique, s’intéressant aux interconnexions entre science, technologie et religion, voir : globalyoungacademy.net (rubrique members).

– Gilles Banderier, Les vampires. Aux origines du mythe (Jérôme Millon, 2015, 172 p.). Cette anthologie d’écrits non littéraires (manuscrits ou imprimés, de 1659 à 1773) propose vingt-deux textes importants pour l’histoire du vampirisme, certains ne figurant peut-être nulle part ailleurs. L’auteur est Docteur ès-Lettres. Le catalogue de l’éditeur contient plusieurs autres titres remarquables, notamment la première traduction de l’édition de 1728 du traité de Ranft sur la mastication des morts.

– Stefan Hock, Die Vampyrsagen und ihre Verwertung in der deutschen Litteratur (Berlin, A. Duncker, 1900, 133 p.).

– Roger Vadim présente : Histoires de vampires, Robert Laffont, 1961, 592 p. Traduction partielle (27 textes sur 37) de l’importante anthologie I vampiri tra noi d’Ornella Volta et Valerio Riva (1960), qui mêle littérature et textes historiques.

– Jean Marigny (J. M.), Le Vampire dans la littérature anglo-saxonne, Didier-Érudition, 1985, deux volumes, 880 p. en tout. Thèse d’État, commencée en 1973 et soutenue en 1983. Ouvrage unique en son genre, indispensable.

– Jean Marigny (J. M.), Un vampire renaît de ses cendres, p. 7-79 in Dracula, Autrement (Figures mythiques), 1997, 165 p. Cet ouvrage contient également des articles de Jacques Finné, Gilles Menegaldo et Jean-Claude Aguerre.

– Jean Marigny (J. M.), Le Vampire dans la littérature du XXe siècle, Champion, 2003, 383 p.

– Jean Marigny (J. M.), Dracula, prince des ténèbres, Larousse (Dieux, Mythes & Héros), 2009, 223 p. En collaboration avec Céline du Chéné.

– François Ducos, Le vampire survient au crépuscule. Cette préface de plus de quarante pages écrite pour le livre de Gérard Dôle, paru en 2013 : Dixie Horror Palace, Histoires de femmes vampires (Éditions Terre de brume) discute de la littérature vampirique depuis ses débuts.

– Pierre-Georges Castex, Le Conte Fantastique en France (José Corti, 1994, huitième réimpression, 468 p.). Il s’agit de la thèse de l’auteur, soutenue et publiée en 1951. P. G. Castex (1915-1995) est le premier universitaire à s’être intéressé de façon approfondie au fantastique dans la littérature française, ouvrant ainsi la voie. Il a publié une anthologie du conte fantastique français en 1947, rééditée en 1963 avec des modifications portant sur le choix des textes.

– Antoine Faivre, « Genèse d’un genre narratif, le fantastique (essai de périodisation) », in Colloque de Cerisy. La littérature fantastique, p. 15-43 (Albin Michel, 1991, 247 p.)

– Alice Killen, Le Roman terrifiant ou Roman noir, de Walpole à Anne Radcliffe (H. Champion, 1967, 256 p. ; texte remanié d’une thèse publiée initialement en 1915). Etude pionnière. L’ouvrage comporte une intéressante bibliographie.

– Maurice Lévy, Le roman gothique anglais 1764-1824 (Albin Michel, 1995 ; première publication : 1968). Il s’agit de la thèse d’état de l’auteur et sans aucun doute de la somme française la plus complète sur le sujet. Une importante bibliographie du roman gothique en traduction française figure à la fin. Nous nous sommes constamment référé à cet ouvrage majeur. Tout ce qui figure dans cette introduction en est extrait. Pour ce qui concerne le roman fondateur, voir le chapitre intitulé « Le rêve gothique d’Horace Walpole », p. 77-142.

– Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle. Une analyse de psychologie historique. Plon, 1968. L’auteur propose une intéressante bibliographie.

– Guy Bechtel, La Sorcière et l’Occident (Plon, 1997, 733 pages).

– Jean-Pierre Seguin, L’Information en France avant le périodique : 517 canards imprimés entre 1529 et 1631 (Maisonneuve & Larose, 1964).

– Jean Céard, La nature et les prodiges, Droz, 1996.

– Liselotte Bihl et Karl Epting, Bibliographie de traductions françaises d’auteurs allemands (1987) ; nous avons utilisé uniquement le tome I, qui couvre la période 1487-1870. Ces deux dates correspondent aux publications allemandes. Cette bibliographie a été établie essentiellement sur la base du catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Toutefois, les fichiers de la salle des catalogues à la Bibliothèque Nationale, qui complètent le catalogue précédent, n’ont pu être exploités systématiquement. Bien sûr, les traductions ou adaptations qui omettent le nom de l’auteur original sont susceptibles d’être absentes ou non identifiées.

– Katrin van Bragt, Bibliographie des traductions françaises (1810-1840) (1995). Ces deux dates correspondent aux publications françaises. La source de base est la Bibliographie de la France, qui ne prend en compte ni les livres en français publiés à l’étranger, ni, surtout, la presse. Il est précisé par ailleurs que « n’ont pas été retenus les ouvrages qui se présentent comme de lointaines “imitations” ou, comme des textes “inspirés de…” : en l’absence de référence claire à un auteur original, ces textes accusent souvent un écart important sur le plan du genre. » La remarque précédente s’applique, ainsi était-il inenvisageable de nous limiter à cette (indispensable et remarquable) bibliographie, les omissions auraient été beaucoup trop préjudiciables. Il serait beaucoup trop long d’indiquer ici toutes nos sources ; elles sont citées au gré de nos fiches. Les catalogues de libraires mentionnées ci-dessous en font partie.

– Librairie Marc Loliée, Romans Noirs, Contes de Fées, Contes Fantastiques – Le Merveilleux – Pré-Surréalistes – Esotérisme. 1952. Il s’agit du premier catalogue de cette importance consacré à ces genres littéraires (636 numéros).

– Gérard Oberlé (Librairie du manoir de Pron), De Horace Walpole à Jean Ray. Romans gothiques anglais, romans noirs… (1972). 596 numéros.

– Alain Sinibaldi (Librairie Henner, 1977), Le roman de terreur ou roman noir en France de 1760 à 1830.

– Librairie Pierre Saunier, Les fatidiques (2002)

Sites web visités

Outre les différents sites permettant d’accéder à une partie des ressources des bibliothèques du monde (Gallica, Rétronews.fr, le catalogue virtuel de l’université de Karlsruhe etc.), citons par exemple levisagevert, laporteouverte.me, vampirisme.com, merveilleuxscientifique.fr (Sur l’autre face du monde), noosfere.org, le site de l’Association des amis du roman populaire, où sont disponibles (sur abonnement) tous les numéros de la revue Le Rocambole, thegothicwanderer, persee.fr, criminocorpus.org, todspannung.de.