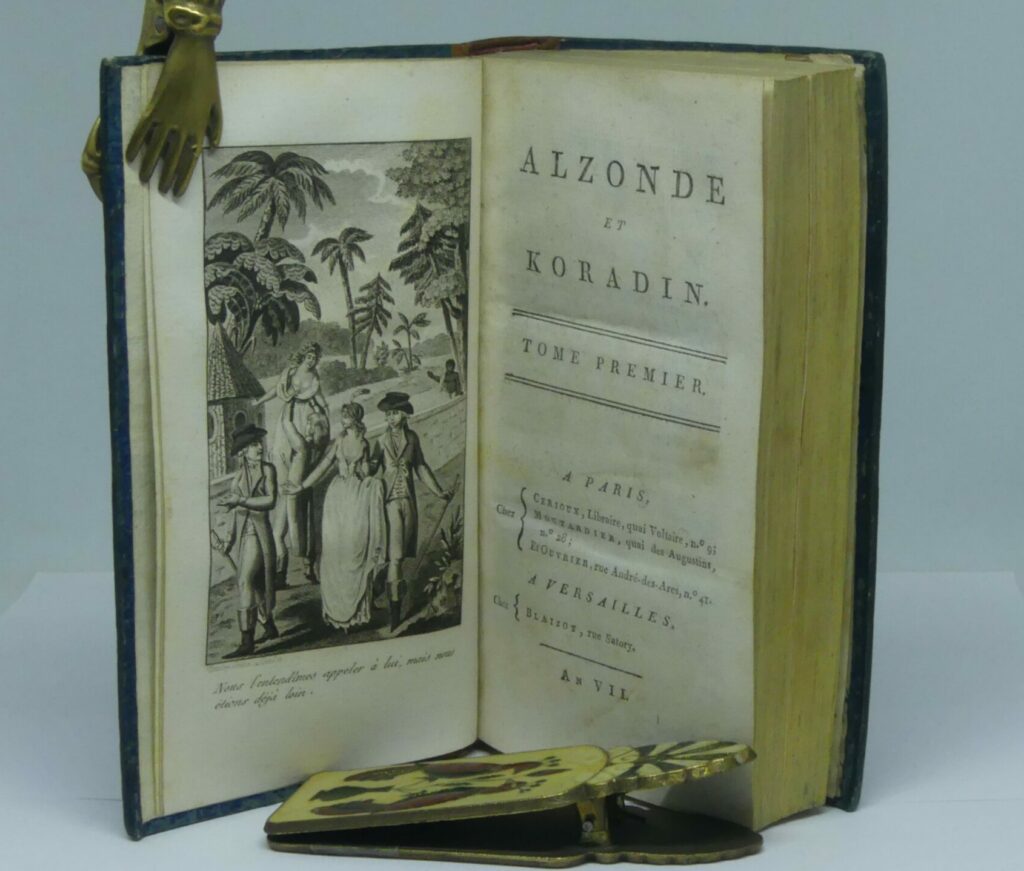

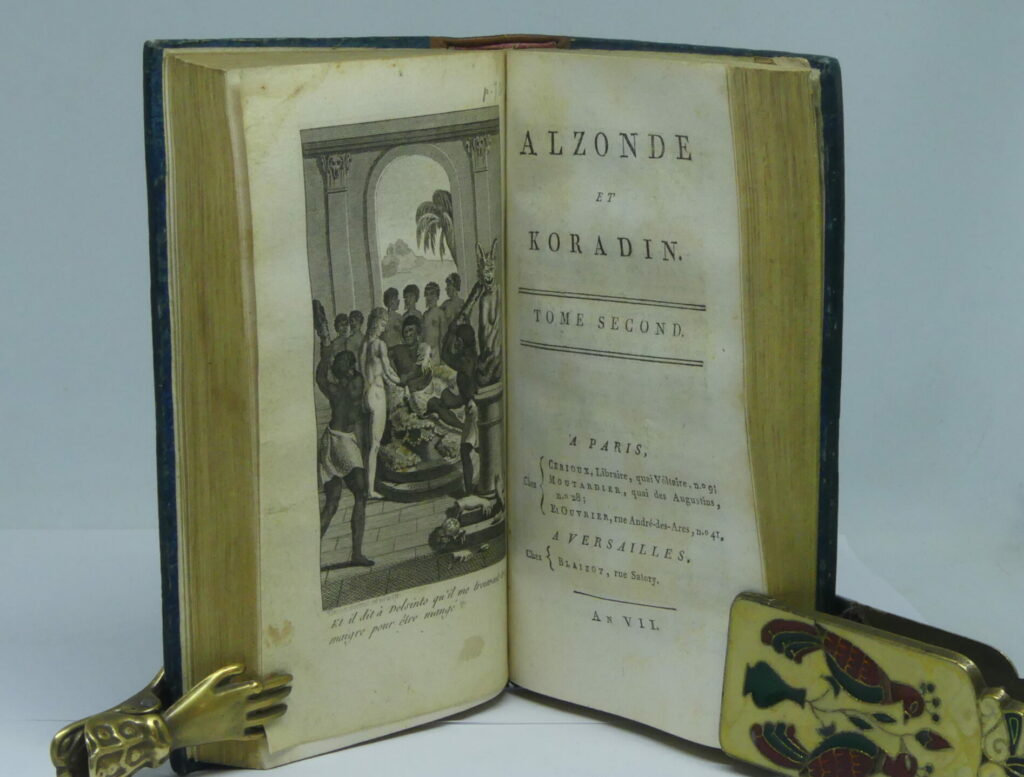

[Sade, Donatien Alphonse François]. Alzonde et Koradin. A Paris, Chez Cerioux, Moutardier, et Ouvrier. A Versailles chez Blaizot. An VII. 2 tomes en 1 volume demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés, pièce de veau ocre, tranches jaunes (reliure de l’époque). 2 ff, 228, 225 p., 2 frontispices (ils sont permutés ; le second est remonté). 164×95 mm. Quelques rousseurs.

vendu

Dans une note de l’essai « Idée sur les romans », en tête du recueil Les Crimes de l’amour (1800), Sade affirme qu’Alzonde et Koradin est (à l’instar de Valmor et Lydia) une contrefaçon partielle d’Aline et Valcour (1795) : « Il est donc aussi essentiel pour nous, dans ce moment-ci, que pour ceux qui achètent des romans, de prévenir que l’ouvrage qui se vend chez Pigoreau et Leroux sous le titre de Valmor et Lydia, et chez Cérioux et Moutardier, sous celui d’Alzonde et Koradin, ne sont absolument que la même chose, et tous les deux littéralement pillés phrase pour phrase de l’épisode de Sainville et Léonore, formant à peu près trois volumes de mon roman d’Aline et Valcourt (sic) »

Toutefois, il est possible qu’Alzonde et Koradin ait un statut tout autre que celui de Valmor et Lydia. Comme l’écrit en effet Michel Delon, « il n’est pas exclu que ce second roman soit un plagiat de plagiat par lequel Sade tente de battre le contrefacteur avec ses propres armes et de s’assurer un bénéfice, à un moment économiquement difficile. L’opération serait conforme à son goût du jeu sur les identités. » (Sade, un athée en amour, p. 280) Michel Delon fait en effet remarquer qu’Alzonde et Koradin est publié chez Blaizot, qui est également l’éditeur versaillais de la pièce de Sade, Oxtiern ou les malheurs du libertinage (1800) et que Léonore est rebaptisée Alzonde, anagramme du prénom provençal de Sade. Il indique par ailleurs que les deux romans « se contentent de changer les noms des personnages, de supprimer les dissertations politiques de l’histoire de Sainville et d’édulcorer quelques passages trop osés. Ils découpent la narration en chapitres […] ajoutent de nouveaux frontispices. Valmor et Lydia rompt la symétrie entre les récits des deux amants [par sa répartition en trois volumes]. En deux volumes, Alzonde et Koradin rétablit la symétrie entre les amants. »

Signalons quant à nous que Sade omet Blaizot dans sa note. Peut-être cherchait-il à masquer le fait plutôt surprenant qu’Oxtiern paraissait chez un éditeur qu’il accusait de contrefaçon ? Enfin, comme le souligne Blandine Poirier, Léonore [c’est-à-dire Alzonde], « l’une des plus fortes incarnations de la liberté », personnage bien plus proche de Juliette que de Justine ou encore d’Aline, pourrait bien être la véritable héroïne d’Aline et Valcour, celle qui incarne le mieux la pensée de Sade.*

Cette édition est très rare, aucun exemplaire ne figure dans les grandes collections (Gérard Nordmann, K. L. Leonhardt etc., voir notre introduction). On y trouve pourtant des éditions de Sade autres que les originales. Pia en signale un dans le catalogue Bonnel de 1932 (N° 195, « Dos de basane verte, ornés, tranches jaspées ; reliure ancienne »). Celui de Sade, un athée en amour provenait de la bibliothèque du château d’Oron ; il ne porte pas de date de publication. N° 178 des Fatidiques (Librairie Pierre Saunier ; 2002), celui-ci, alors incomplet d’un frontispice.

* « Léonore, personnage central d’Aline et Valcour ? » (https://doi.org/10.4000/itineraires.664)