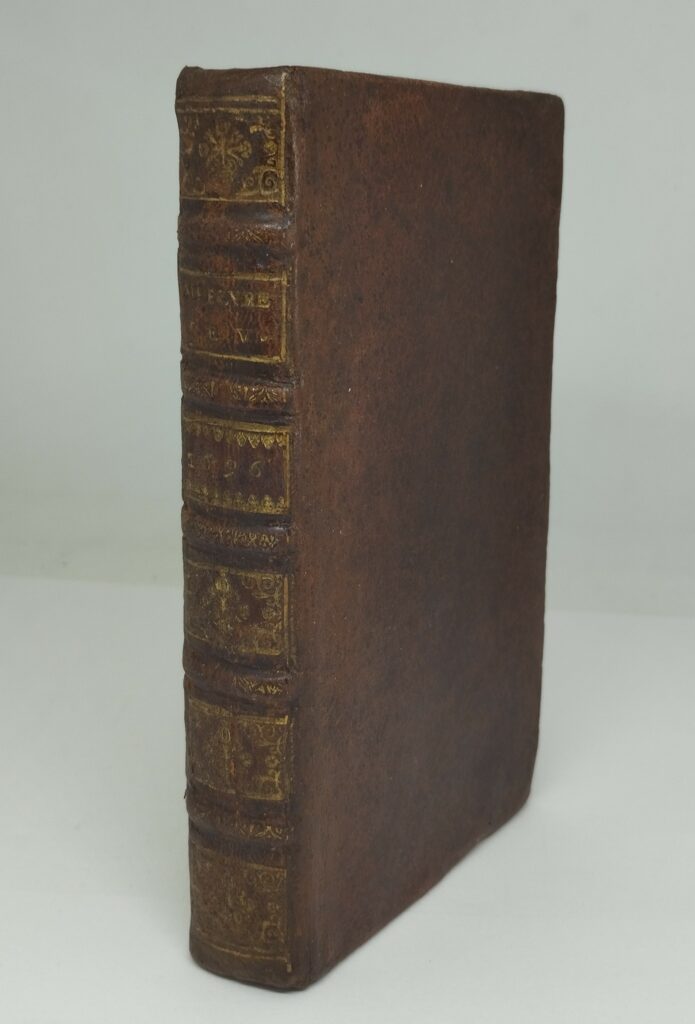

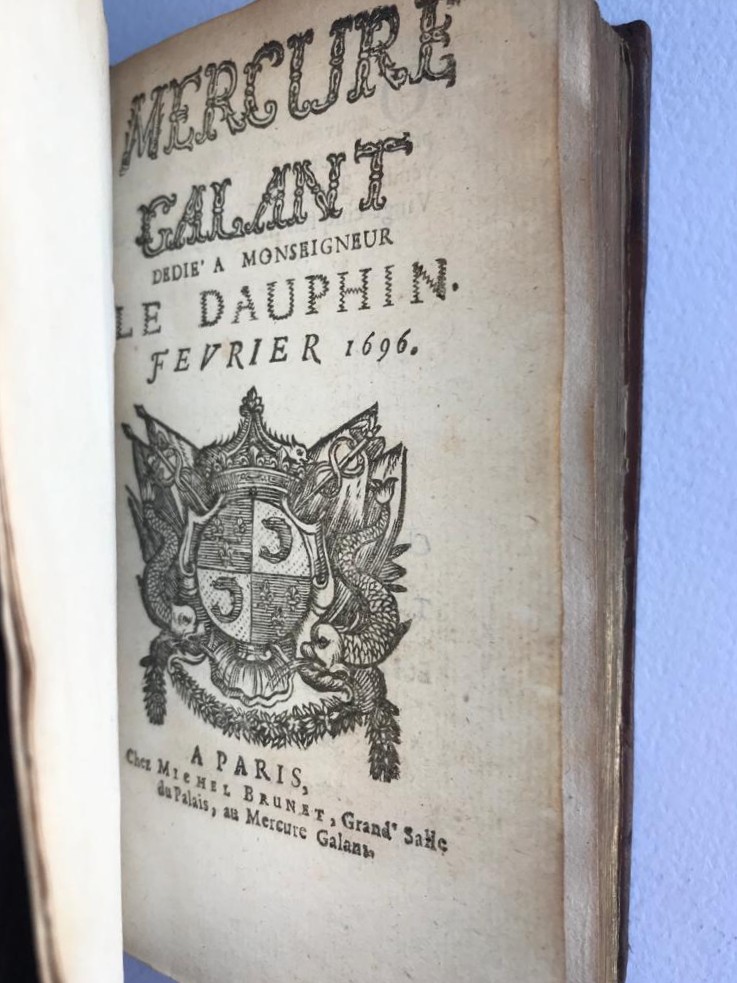

[Perrault (Charles)]. Mercure Galant dédié à Monseigneur le Dauphin. Février 1696. Paris, Galerie-neuve du Palais, [1696]. In-12, veau brun moucheté, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). 329 p. , [3] ff.. 2 gravures : une figure et un feuillet de musique replié. (81x143mm). Coins émoussés, petit manque à la coiffe supérieure, trois mors fendus, petit manque en haut des 4 derniers feuillets, quelques traces de frottements. Etat satisfaisant.*

vendu

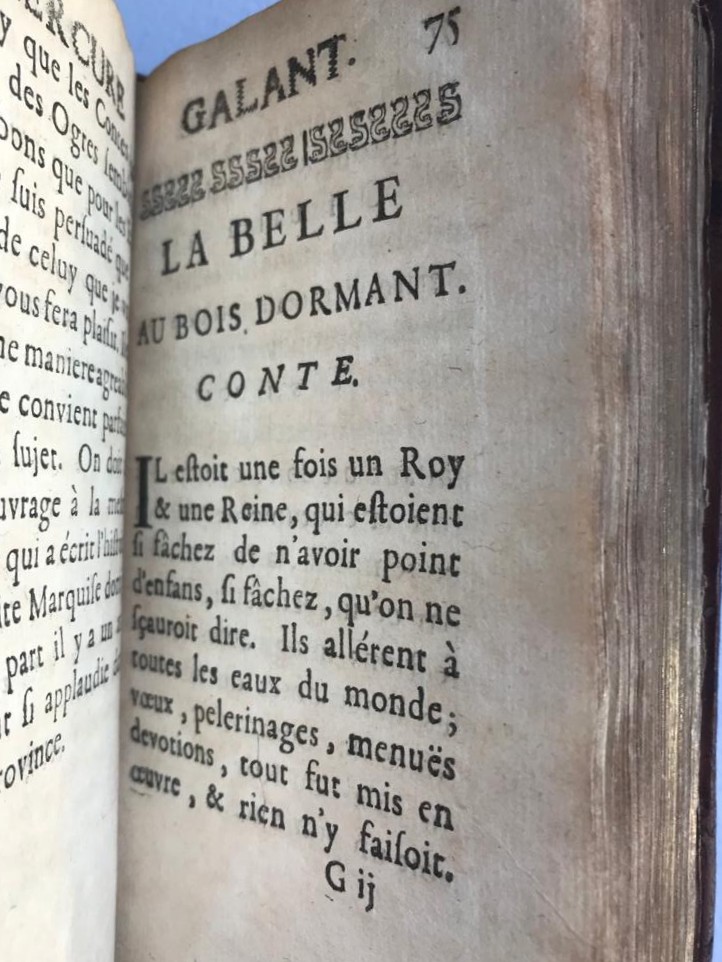

Ce numéro du Mercure Galant contient aux p. 75-117 la première apparition du conte La Belle au bois dormant, ainsi introduit : « Quoi que les Contes des Fées et des Ogres semblent n’être bons que pour les enfants, je suis persuadé que la lecture de celui que je vous envoie vous fera plaisir. Il est écrit d’une manière agréable, et le style convient parfaitement au sujet. (…) ». Parmi les contes en prose de Perrault, seul celui-ci connut une publication antérieure à l’originale. Il sera en effet repris la même année dans la deuxième livraison du Recueil Moetjens, où étaient parus deux ans plus tôt les contes en vers, où allaient paraître l’année suivante les autres contes en prose. Cette version « est assez différente » de celle de l’édition originale des Contes éditée par Barbin (1697) : « trois variantes affectent sensiblement l’économie du récit ; les autres, qui sont nombreuses, portent sur des détails de langue ou de style. » (Gilbert Rouger, édition Garnier des Contes, 1967, p. 93).

La fameuse question jamais résolue de la paternité des contes en prose, liée au privilège accordé au fils cadet de Perrault pour l’édition originale de 1697, se pose dès cette publication de février 1696. D’une part, on lit à la suite de l’extrait cité ci-dessus : « On doit ce petit ouvrage à la même personne qui a écrit l’histoire de la petite Marquise dont je vous fis part il y a un an [présentée alors sous une identité féminine – aujourd’hui encore il n’y a pas consensus sur l’identité de l’auteur] et qui fut si applaudie dans votre province ». D’autre part, le Mercure affirmera à l’occasion d’une réédition augmentée de l’Histoire de la petite Marquise que La Belle au bois dormant était l’œuvre d’un « fils de maître » (septembre 1696, p. 155), l’attribuant donc cette fois à une main masculine, qui fit penser au fils Perrault car Mlle L’Héritier faisait l’éloge dans ses Œuvres meslées de 1695 d’un recueil de contes que ce dernier rédigeait. Mais d’autres éléments orientent plutôt vers Perrault père… Notons qu’à l’occasion de la publication du recueil des contes en prose de Perrault chez Barbin le Mercure Galant indiqua : « je me souviens de vous avoir envoyé l’année dernière le conte de la Belle au Bois dormant que vous me témoignâtes avoir lu avec beaucoup de satisfaction. Ainsi je ne doute point que vous n’appreniez avec plaisir que celui qui en est l’auteur vient de donner un recueil de contes qui en contient sept autres avec celui là … » (janvier 1697, p. 249-252)

Étonnamment, c’est seulement en 1906 que l’on apprit par Paul Bonnefon l’existence de cette parution dans le Mercure Galant : on croyait auparavant que celle de Moetjens était la première. Cette communication apporta bien sûr de nouveaux arguments au débat sur la paternité de ce conte. Elle joua également un rôle dans le fait que désormais, on estime habituellement que c’est l’édition Barbin qui livre l’originale des contes en prose.

Voir par exemple : Monique Brosseau : Du nouveau dans le dossier Perrault. (2009, en collaboration avec Gérard Gélinas ; consultable en ligne)

Absent de RBH, de Gumuchian, du catalogue que la librairie Le Tour du Monde consacra à Perrault (1997), de Le Renard et les Raisins (librairie Philobiblon, 2010), de Loliée, de Once Upon a Time (Justin G. Schiller) et du fond légué par Elisabeth Ball à la Lilly Library.

* Nous avons cédé ce livre bien avant l’ouverture du site mais, compte tenu notamment de l’intérêt des questions bibliographiques attachées au conte de Perrault, il était important de le présenter. Toutefois, il n’a pas pu être photographié comme nous l’aurions souhaité.