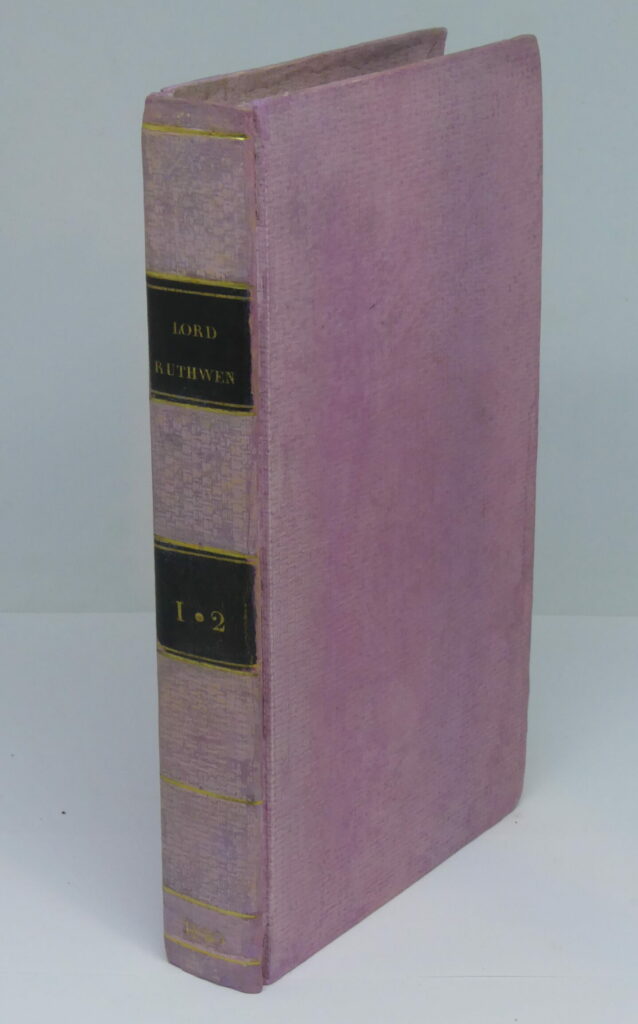

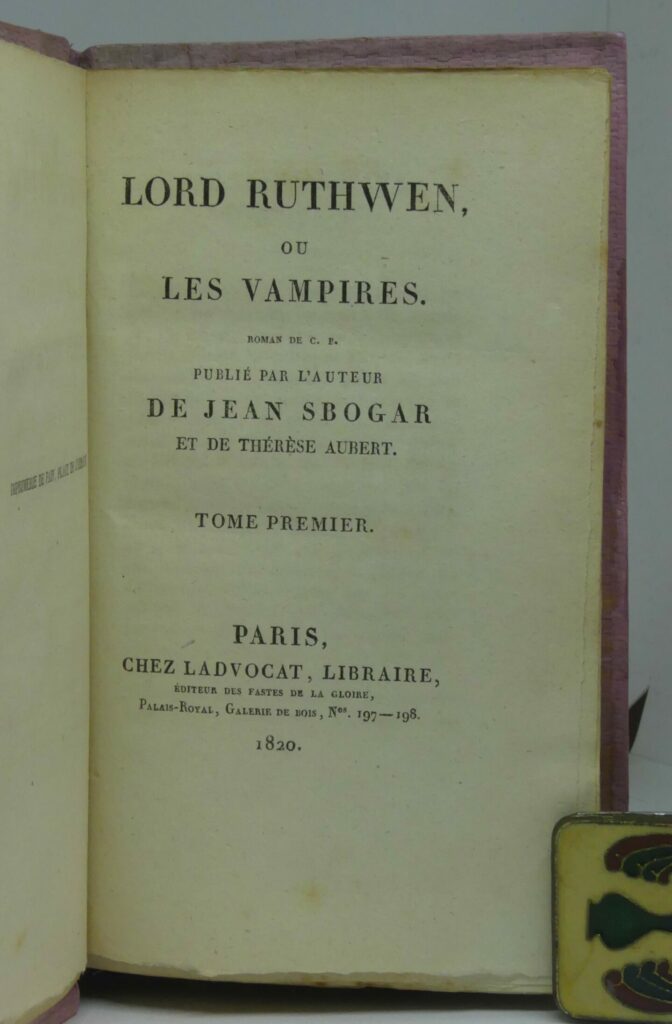

[BÉRARD (Cyprien), Nodier (Charles)]. Lord Ruthwen, ou les vampires, roman de C. B. ; publié par l’auteur de Jean Sbogar et de Thérèse Aubert. Paris, Ladvocat, 1820. 2 tomes en 1 volume. Cartonnage rose (reliure de l’époque). 2 ff. (Ouvrages récemment mis en vente), faux-titre, titre, (iv), 208 pages ; faux-titre, titre, 194 pages ; entièrement non rogné. 178×105 mm. Quelques traces d’une restauration habile au second plat du cartonnage. Rares rousseurs ; l’intérieur est frais. Édition originale. Fixée au premier contreplat par un point de colle, une lettre non datée, adressée par Nodier à l’éditeur du livre. Boîte moderne. Ex-libris Edouard Balay.

6300 euros

Un exemplaire exceptionnel de la première œuvre vampirique française.

Exemplaire provenant de la famille de Charles Nodier, truffé d’une très importante lettre autographe signée de l’écrivain. Cité par Vicaire (VI 149), il figurait sous le numéro 219 dans le Catalogue de beaux livres modernes composant la bibliothèque de feu M. Emmanuel Mennessier-Nodier, petit-fils de Charles Nodier (1896). La notice du lot a été découpée et contrecollée sur le second contreplat ; le contenu de la lettre, qui était déjà jointe, y est résumé.

Cette lettre provient de la collection de l’éditeur Edouard Dentu, qui fut dispersée aux enchères en 1888.* On peut raisonnablement envisager que Marie Mennessier-Nodier, qui était très attachée** à son père, l’ait acquise à cette occasion, et que son fils en ait hérité à son décès, en 1893.

L’exemplaire fut ensuite vendu aux enchères aux États-Unis, en avril 1934, chez Anderson Galleries (Standard Literature – First Editions – Books on Art – Autographs and Manuscripts, comprising the Libraries of the Late John Markle Charles E. Davis Lawrence Slade and the Late R. H. Hathaway and other properties).

Lord Ruthwen, qui est une suite donnée au Vampyre de Polidori est, tous genres confondus, la première œuvre littéraire française connue, consacrée au thème du vampire. La publication de ce roman que l’on attribue à Cyprien Bérard donna lieu, on le sait, à un conflit entre l’éditeur et Nodier, portant sur la question de la paternité de l’œuvre.

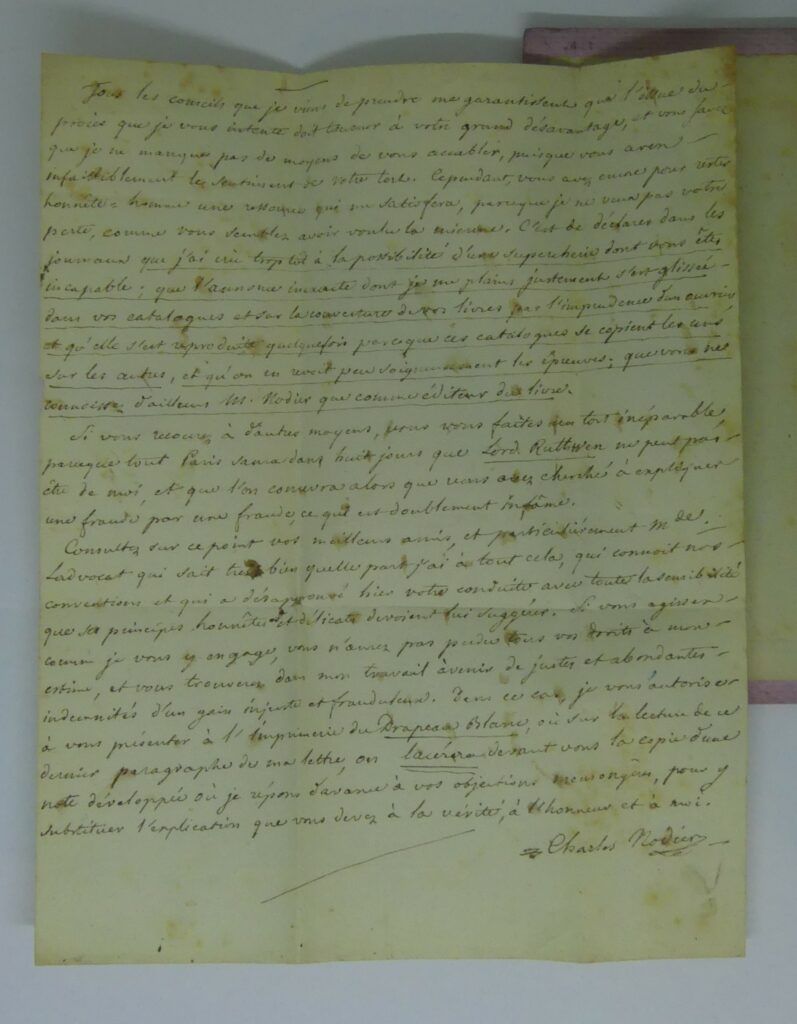

La lettre jointe est consacrée à ce conflit qu’elle éclaire d’un jour nouveau. Elle laisse en effet entrevoir des aspects de l’affaire qui ne transparaissent pas dans les articles du Drapeau Blanc, où, à notre connaissance, figurent les seules autres traces du différend – nous renvoyons à la longue notice de notre bibliographie, afin d’éviter les répétitions.*** Elle permet également de mettre en évidence à quel point l’écrivain fut contrarié par cette attribution.

Le ton employé par Nodier est incomparablement plus virulent que celui des deux articles : l’éditeur est interpellé très brutalement, et menacé, ce qui contredit d’ailleurs l’hypothèse parfois envisagée dans la presse de l’époque, d’une querelle montée par les deux hommes dans un but publicitaire. Plusieurs passages ou mots sont soulignés : « Tous les conseils que je viens de prendre me garantissent que l’issue du procès que je vous intente doit tourner à votre grand désavantage, et vous savez que je ne manque pas de moyens de vous accabler, puisque vous avez infailliblement le sentiment de votre tort. Cependant, vous avez encore pour rester honnête homme une ressource qui me satisfera, parce que je ne veux pas votre perte, comme vous semblez avoir voulu la mienne. » L’écrivain suggère alors à Ladvocat de déclarer que l’attribution dont il est victime est due à une erreur d’un ouvrier : « Si vous recourez à d’autres moyens, vous vous faites un tort irréparable, puisque tout Paris saura dans huit jours que Lord Ruthwen ne peut pas être de moi, et que l’on concevra alors que vous avez cherché à expliquer une fraude par une autre fraude, ce qui est doublement infâme. Consultez sur ce point vos meilleurs amis, et particulièrement Mde Ladvocat qui sait très bien quelle part j’ai à tout cela, qui connaît nos conventions et qui a désapprouvé hier votre conduite avec toute la sensibilité que ses principes honnêtes et délicats doivent lui suggérer […]. Dans ce cas, je vous autorise à vous présenter à l’imprimerie du Drapeau Blanc, où sur la lecture de ce dernier paragraphe de ma lettre, on lacérera devant vous la copie d’une note développée où je répons d’avance à vos objections mensongères, pour y substituer l’explication que vous devez à la vérité, à l’honneur et à moi… »

Nous ne saurons peut-être jamais quelle fut la part exacte de Nodier dans la publication de Lord Ruthwen, son rôle, tout ce à quoi il est fait allusion dans cette lettre, mais, en tout état de cause, l’écrivain qui, l’année précédente, avait déjà consacré un article opportuniste à la traduction de la nouvelle de Polidori / Byron, se montre ici désireux d’attacher de nouveau son nom à la naissance du vampire en littérature, tout en veillant farouchement à préserver l’image de fin lettré qu’il était en train de se constituer et qui le conduira à l’Académie (au sujet de ce dernier point, voir Daniel Sangsue : Nodier et le commerce du vampire. In Revue d’histoire littéraire de la France 1998/2 [numéro 98], ainsi que Les vampires littéraires. In : Littérature, n°75, 1989).

Cette affaire ne l’empêchera pas de poursuivre sa collaboration avec Ladvocat, entre autres avec la parution de Trilby en 1822. Par la suite, la littérature vampirique française commencera de se développer mais, comme nous l’avons déjà souligné, ces débuts seront marqués par un manque d’empressement des auteurs puisque la première œuvre significative parue à la suite du roman de Bérard est La Vampire ou la Vierge de Hongrie, commercialisée à la fin de l’année 1824. Notons à titre de comparaison que Jean Marigny indique qu’au XXe siècle, en « dehors des écrivains spécialisés, peu d’auteurs de renom ont osé risquer leur réputation à écrire des histoires de vampires, genre considéré comme peu sérieux. » (Le vampire dans la littérature du XXe siècle, page 69)

Il convient enfin de rappeler à ce sujet que si Nodier n’est pas l’auteur de la compilation Infernaliana, conçue pour profiter de la mode naissante, c’est bien lui en revanche qui, dix ans plus tard, alors que le vampire littéraire peinait à émerger, publia un récit à la fois sincère, touchant et très éloigné des schémas classiques : Le Docteur Guntz.

Le théâtre, dans la continuité de sa pièce, contribuera quant à lui pendant très longtemps à faire pénétrer le thème. Ainsi, tout au long du XIXe siècle, la presse fit fréquemment la publicité de représentations de pièces. Quelques unes, comme Douglas le Vampire (1865), de Jules Dornay, ou Le vampire de la rue Charlot (1855) d’Albert Masquelier ont été imprimées. Beaucoup sont tombées dans un oubli complet.

Signalons enfin, pour faire écho à ce qui précède, ces remarques récentes du Britannique Brian J. Frost, relatives à la littérature vampirique mondiale : « Novels with a vampire as the central character were something of a rarity in the first half of the nineteenth century […] In comparison with the previous decade, the 1850s were lean years for the vampire fiction. […] The following decade was more fruitful, producing some notable short stories featuring female vampires. » (préface de l’anthologie Dracula’s Brethren cosignée par Richard Dalby, parue en 2017). Dans le même ordre d’idée, les premières histoires en langue anglaise parues après celle de Polidori pourraient être The Black Vampyre (États-Unis, 1819), The Bride of the Isles a tale founded on a popular legend of the Vampire, faussement attribuée à Byron (Dublin, c. 1820), la traduction de la célèbre nouvelle d’Ernest Raupach, attribuée un temps à Tieck (Wake Not the Dead ; Londres, 1823), The Unholy Compact Abjured (Londres, c. 1825), aussi connue sous le titre The Heroism of Love (pour plus de détails sur cette histoire, voir notre bibliographie), et Pepopukin in Corsica (Londres, 1826). Précisons toutefois que nous connaissons mal la littérature vampirique imprimée en langue anglaise : nous ne pouvons que rapporter ce que nous avons glané en cherchant dans des ouvrages qui nous ont paru sérieux. Les réserves d’usage s’imposent.

* Elle est listée sous le numéro 2988 dans Collection Dentu. Autographes, tome IIe, Ier fascicule, 1887, p. 283-284. Un long extrait est reproduit. Elle est également citée le 15 août 1907 dans La Revue à l’occasion d’un article sur Ladvocat (p. 461).

** Lors de la mort de l’écrivain, frappée d’un « chagrin sans borne et sans consolation », elle avait écrit à Ulric Guttinguer : « il vit en moi, et je suis morte en lui » – Marie Menessier-Nodier, Correspondance, t. I: Paris, l’Arsenal, Château-Chinon, (1821-1848), par Lise Sabourin.

*** Voir également le recueil de numéros du Drapeau blanc, qui contient la critique rédigée par Nodier et les lettres des 26 et 27 février (infra).