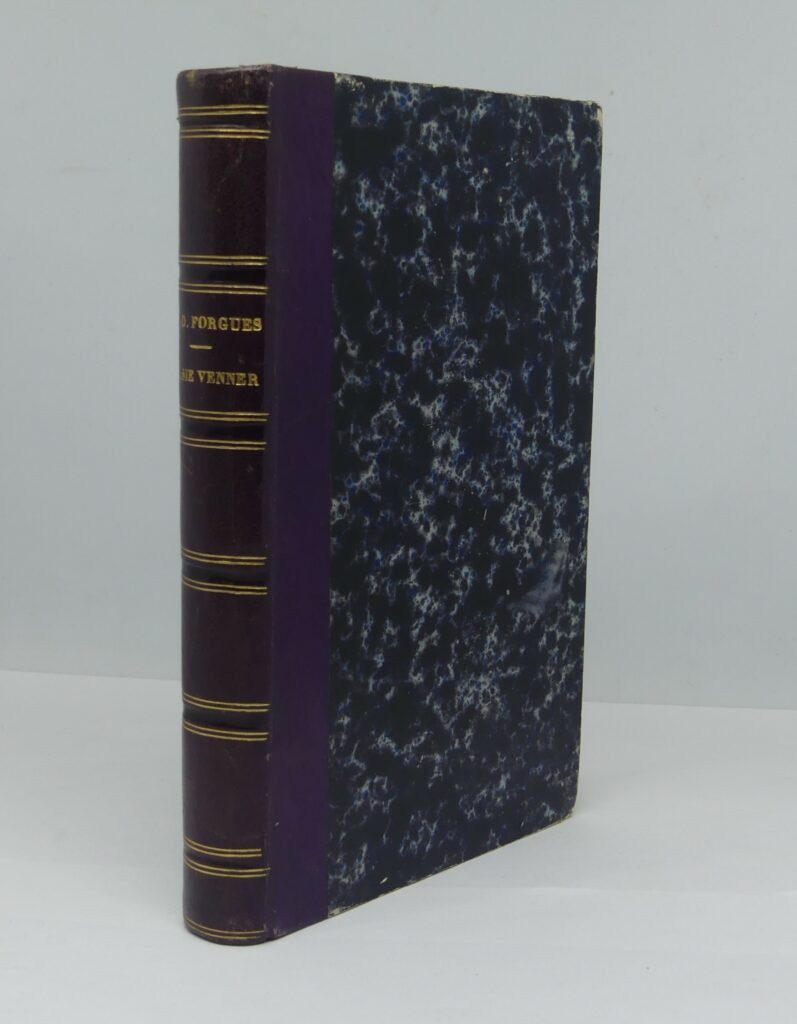

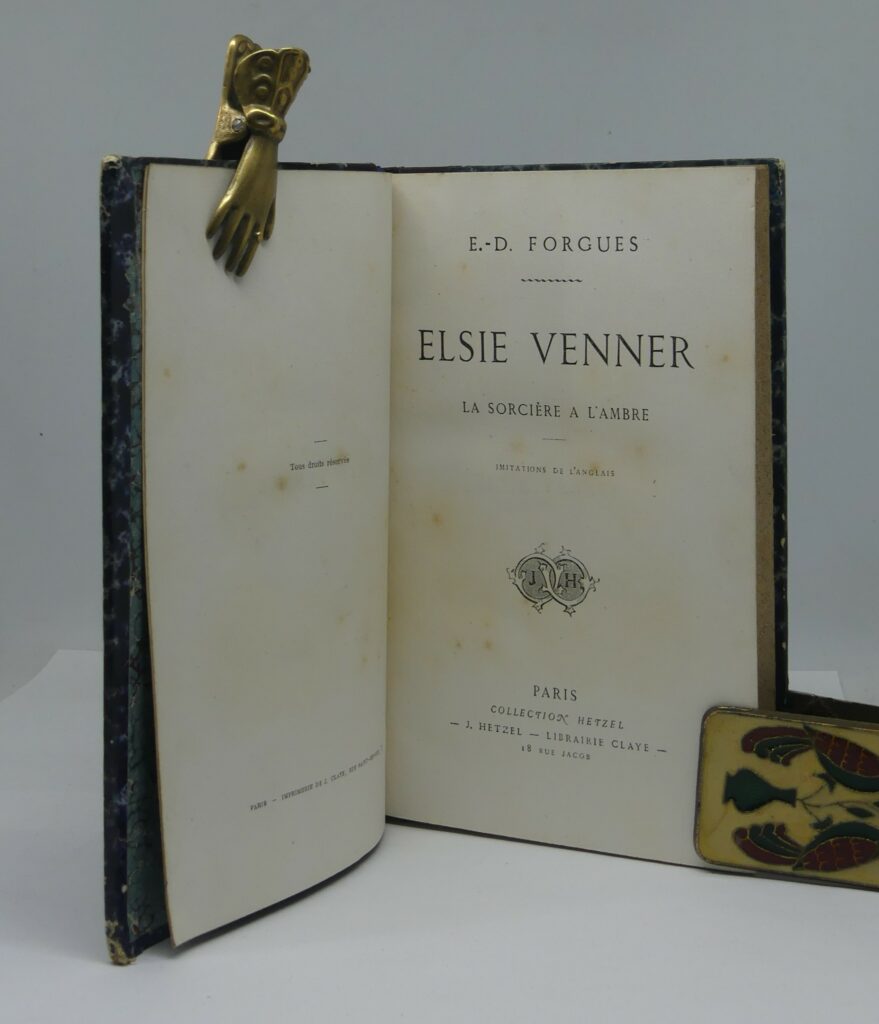

[MEINHOLD, Wilhelm]. Elsie Venner ; La Sorcière à l’ambre. Imitations de l’anglais. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1862). Un volume in-12, demi-basane violette (reliure de l’époque). Couvertures non conservées. 2 ff., 319 p. (table des matières au verso de la dernière). 108×176 mm.

100 euros

Certainement la première parution en librairie de la traduction d’Old Nick (Paul-Émile Daurand-Forgues), de La Sorcière à l’ambre, du théologien allemand Wilhelm Meinhold (1843), « autre exemple […] de ce que le génie germanique peut produire de meilleur dans le genre fantastique au XIXème siècle. » (Lovecraft , Epouvante et Surnaturel en Littérature)

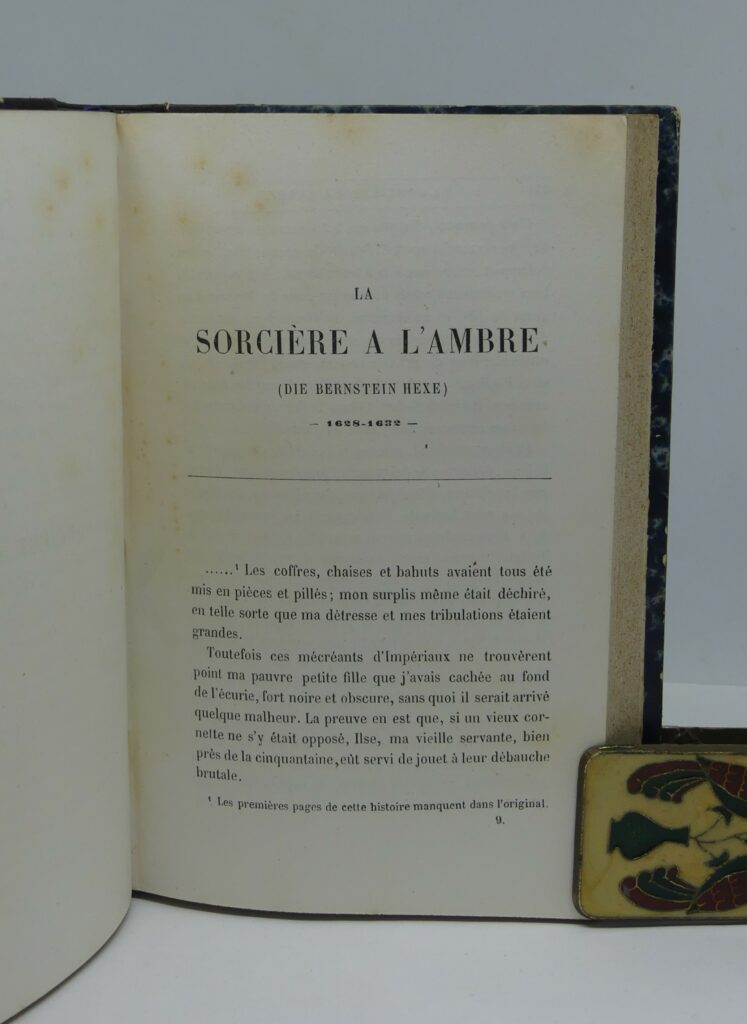

Le récit occupe 166 pages. Il avait connu une première publication dans la presse en 1844. Cette longue nouvelle publiée à Berlin traite des démêlés tragiques d’une jeune femme accusée de sorcellerie au début du dix-septième siècle. La traduction entière du titre est Marie Schweidler, la sorcière de l’Ambre-Jaune, le plus intéressant de tous les procès de sorcières connus jusqu’à ce jour, d’après un manuscrit défectueux de son père le ministre Abraham Schweidler, publié par le ministre, docteur W. Meinhold.

D’abord proposé à un journal viennois dans une version plus courte, et accepté pour publication, ce texte avait été interdit par la censure à trois reprises en 1826 et 1827. Meinhold l’avait alors mis de côté, et était retourné à ses études de théologie. Des années plus tard, il reprit son texte et le réécrivit dans un style tel que toute la critique crut à l’authenticité de sa narration, ce qui lui permit de ridiculiser certaines personnes de son entourage auxquelles il reprochait leur manque de rigueur intellectuelle : « Si la critique contemporaine prétend que, sur les simples expressions et les locutions de l’Ecriture-Sainte, on peut fonder des opinions certaines par rapport à l’auteur d’un écrit et à l’époque de son origine, elle n’a plus qu’à rougir d’elle-même, puisqu’il est constaté que du style et des locutions de ma Sorcière de l’Ambre-Jaune elle n’a point su conclure quel était l’auteur de l’ouvrage, pas plus que l’époque où il avait été composé […] Si la critique contemporaine a le front de s’aventurer jusqu’à prendre pour un roman toute l’histoire de J.C., histoire qui repose sur des preuves plus solides et plus incontestables que tout autre fait historique quel qu’il soit, n’a-t-elle pas à rougir encore bien davantage, après qu’elle a pris pour une histoire véritable le roman du docteur Meinhold dont rien cependant ne garantissait l’authenticité ? Etc. »

Il semble que même après qu’il eut dévoilé la vérité, on continua de soutenir que son histoire était vraie.

Source : Revue Catholique, Recueil Religieux, Philosophique, Scientifique, Historique et Littéraire, tome deuxième (année 1844-45), Liège, 1845.

Elsie Venner n’est pas moins intéressant. Xavier Legrand-Ferronnière indique que son auteur, Oliver Wendell Holmes, était « l’un des médecins-écrivains les plus connus dans le monde anglo-saxon, le premier sans doute à avoir traité les questions psychiatriques par la science-fiction » : dans ce récit paru en 1859, ainsi que dans The Guardian Angel (1867) et A Mortal Antipathy (1884). (Le Visage Vert, janvier 1997 : n°2 de la Nouvelle Série)