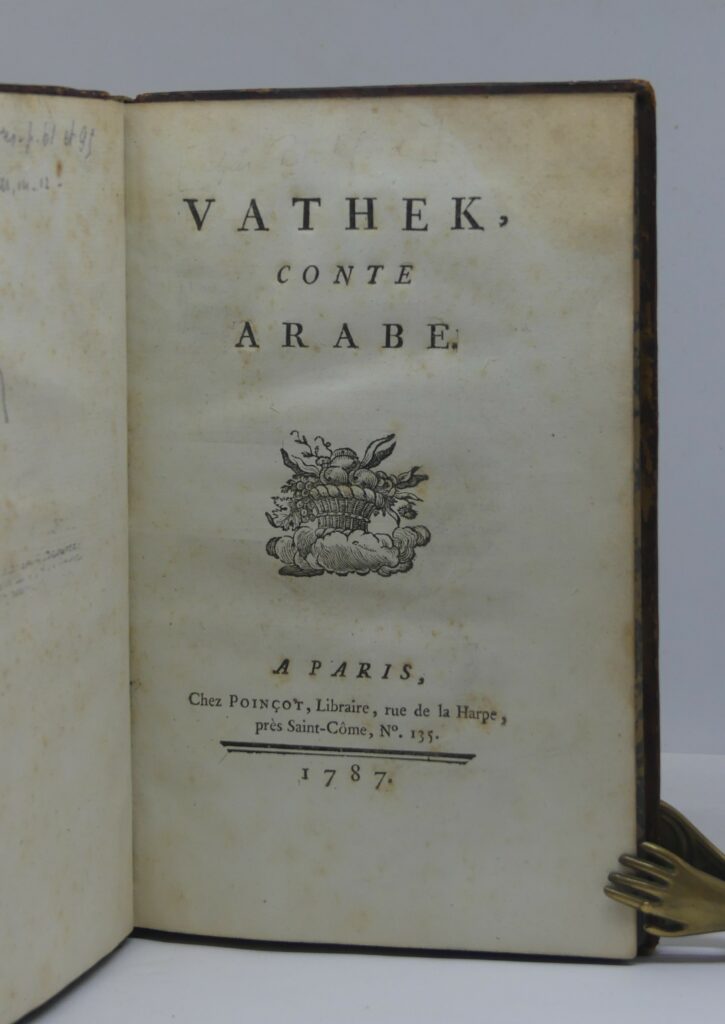

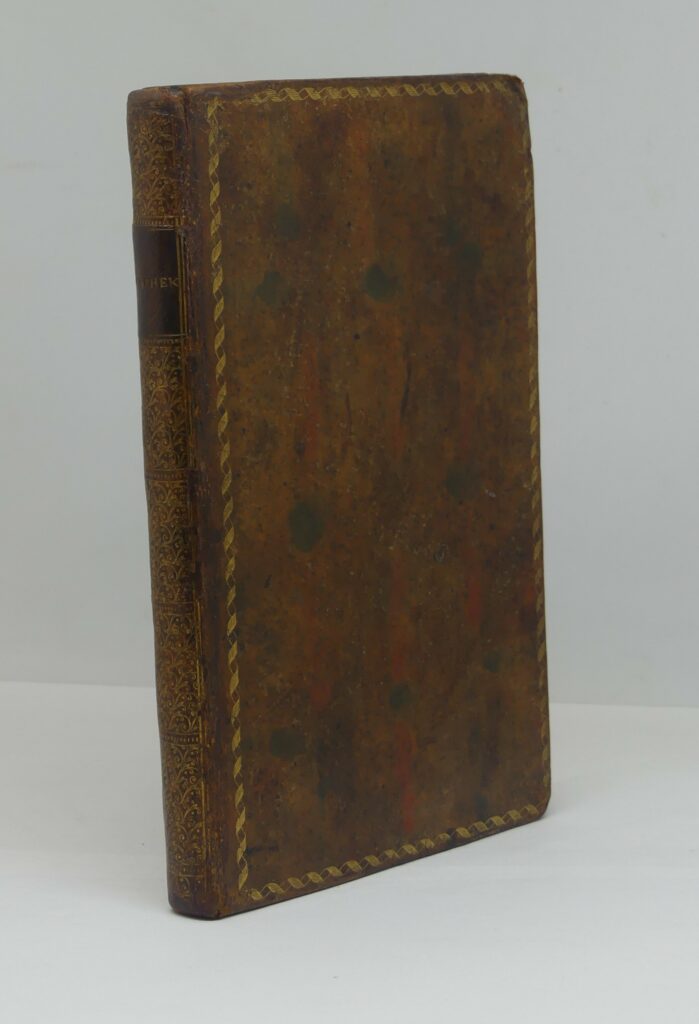

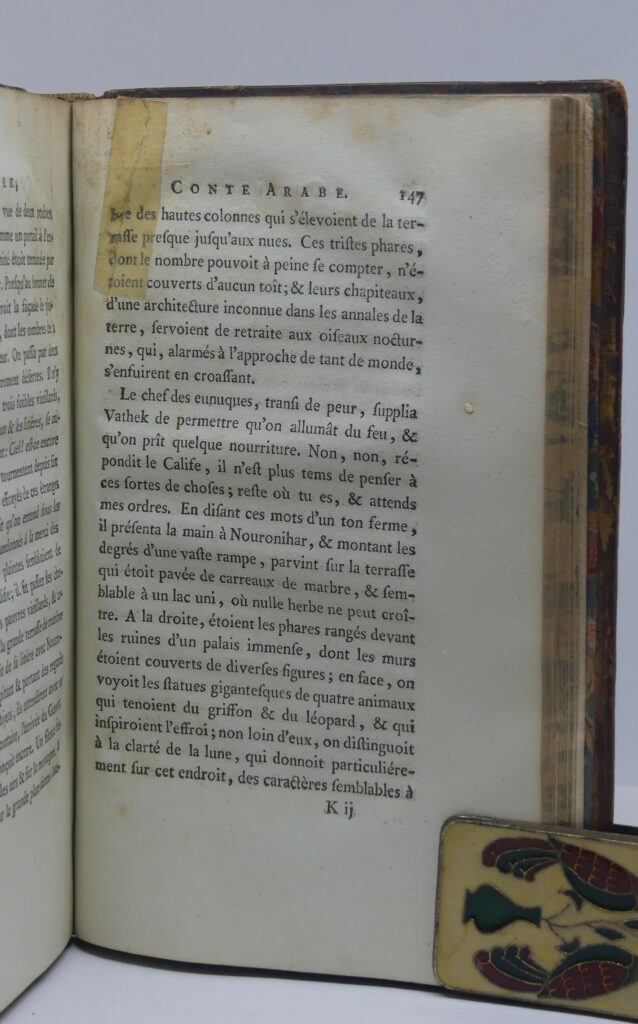

[BECKFORD (William)]. Vathek, Conte Arabe. Paris, Poinçot*, 1787. Un volume in-8, veau moucheté, roulette dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné, pièce rouge, tranches marbrées.190 p. , 1 ff (Livres nouveaux). 199×123 mm. Édition originale française (parue après l’édition de Lausanne, en français). Reliure légèrement frottée, déchirure sans manque consolidée, p. 147, coins émoussés, mors supérieur fendu sur 1 cm, notes au crayon au titre et sur le feuillet de garde. Joint : le numéro 23 de l’Année Littéraire ; 5 juin 1787.

1900 euros

On connaît relativement peu aujourd’hui – c’est dommage, c’est sans doute triste – William Beckford, l’auteur de Vathek. Intellectuellement précoce, né dans une famille extrêmement riche, il eut l’opportunité, à l’âge de six ans, de recevoir quelques leçons de piano données par Mozart, de trois ans son aîné – c’est en tout cas ce qu’il disait et on s’accorde à le croire. Il bénéficia également de leçons d’architecture et de peinture prodiguées par d’éminents professionnels. En 1770, âgé de dix ans, il hérita la fortune familiale. Devenu le « Fils le plus opulent d’Angleterre » selon le mot de Byron, ouvert à toutes les cultures, à l’art sous toutes ses formes, il utilisa ses connaissances et ses immenses moyens pour rassembler, de façon parfois compulsive mais avisée, de magnifiques collections dont une partie se trouve aujourd’hui conservée dans des institutions.

Fortement attiré par le vicomte William Courtenay de huit ans son cadet, il entretint avec ce dernier, alors âgé de dix ans, et de nouveau, sept ans plus tard, certains liens passionnels qui furent dénoncés par l’oncle du très jeune homme. Sa culpabilité ne fut pas prouvée et il est bien possible que cette relation n’ait rien eu de condamnable, mais le scandale fut important ; le roi George III lui-même émit le souhait qu’il fût pendu. Beckford affronta une année durant l’opprobre avec beaucoup de détermination, mais il prit finalement la décision, l’année d’après, en 1785, de s’exiler en Europe avec sa fille et sa femme, épousée en 1783. Celle-ci mourut en 1786, après la naissance de leur deuxième enfant. Très affecté, il voyagea une dizaine d’années en Europe, surtout au Portugal qu’il affectionnait. « Il arriva sur les rives du Tage escorté de son médecin suisse, de son cuisinier français, de plusieurs dizaines de serviteurs, d’un équipage de trois voitures, de son pianoforte et de son clavecin… » (voir le site des éditions José Corti).

A son retour d’Europe, Beckford, toujours indésirable en Angleterre, comme le serait une centaine d’années après un certain Oscar Wilde, s’enferma dans la propriété familiale de Fonthill qu’il entoura d’un très haut et très long mur d’enceinte. Puis, à l’instar de l’auteur du Château d’Otrante, il réalisa un rêve architectural en faisant construire Fonthill Abbey, un extraordinaire édifice de style néo-gothique pourvu d’une tour octogonale de 86 mètres de hauteur qui dominait toute la région.**

Cette période de travaux, qui se situe entre 1796 et 1813, fut très intense pour lui puisqu’il dut remplacer – non sans enthousiasme – son architecte, très enclin à s’affranchir de ses obligations professionnelles. L’entreprise, monumentale, monopolisa jour et nuit un nombre très important d’ouvriers. La première partie construite fut la fameuse tour, qui s’écroula à deux reprises. La première reconstruction nécessita six ans de travaux ; la seconde, sept. Cela n’avait pas empêché Beckford d’emménager quelques années après le début des travaux dans cette imposante mais inconfortable demeure pour laquelle on utilisait, dit-on, une soixantaine de cheminées pour tenter de chasser l’humidité, sans pour autant avoir chaud…

Définitivement coupé de la haute société en raison d’un ostracisme généralisé, il vécut jusqu’en 1822 à l’abri des curieux dans cette demeure exceptionnelle, consacrant beaucoup de temps à sa bibliothèque, entouré seulement de ses domestiques, nourrissant les fantasmes de ses voisins, toujours prêts à imaginer des orgies là où prévalaient plutôt liberté et très grande extravagance.

Cependant, Fonthill Abbey, ainsi qu’une partie des collections de Beckford, furent vendues en 1823 à la suite de problèmes financiers liés à la chute des cours du sucre – la fortune familiale provenait en effet de plantations en Jamaïque. Lors de l’hiver 1825, la demeure fut en grande partie détruite par l’ultime écroulement de la tour octogonale et ce qui en restait fut démoli peu après. Beckford s’installa pour sa part à Lansdown Crescent, à Bath ; c’est à cette époque (1826-1827) qu’il fit construire une autre tour, véritable folie architecturale, connue aujourd’hui sous le nom de Beckford’s Tower dans laquelle il passa ses dernières années.

Il mourut en 1844, âgé de 84 ans, l’essentiel de sa grande fortune évaporé. Immense bibliophile, il avait constitué une magnifique et célèbre bibliothèque, enrichie jusqu’à sa mort. Il légua tout ce qu’il possédait à sa fille Susannah-Euphemia et à son gendre, le duc Alexandre Hamilton – sa fille aînée ne vécut en effet que jusqu’en 1818. Le duc voulut vendre la bibliothèque, qui avait été transportée à Hamilton Palace, mais Susannah-Euphemia s’y opposa, par respect pour la mémoire de son père, cet homme exceptionnel dont, encore aujourd’hui, la personnalité interroge – un homme d’une intelligence immense, qui fut plus honnête qu’excentrique selon un de ses biographes. Les livres furent vendus une quarantaine d’années après sa mort.

Quant à William Courtenay, il ne se maria pas et ne fut guère prudent relativement à son orientation sexuelle. Il fut ainsi mis à l’écart de la haute société et finit par s’exiler, lorsqu’il apprit qu’un mandat d’arrêt pour crimes contre nature avait été lancé à son encontre. Il vécut à Paris jusqu’à la fin de ses jours, à l’abri des lois anglaises, prémuni de l’emprisonnement et de la pendaison.

Revenons au livre : selon ses dires, Beckford l’écrivit en français – au moins la première ébauche – en trois jours, dans la continuité d’une célébration prolongée de la Noël de 1781 qui devait lui laisser un souvenir durable et profond. Il fera encore état de cette fête dans des notes écrites à l’âge de 79 ans, qui font écho à des passages de son magnifique conte : « Beckford et quelques amis et amies intimes, vécurent, trois jours durant, une existence généreuse et enivrante, tendrement mélancolique aussi ; les accords d’une musique irréelle glissaient dans les corridors et sous les porches ; des vapeurs d’aloès montaient de cassolettes posées sur des tapis de soie ; une lueur presque surnaturelle baignait les salles et les galeries voûtées, où l’on s’attardait, la main dans la main, tout pénétré d’une volupté jeune et belle… Le vieillard souvent y rêvera : “Délicieuses vraiment ces errances romantiques… Je me sens encore tout réchauffé et irradié au souvenir de cette étrange lumière nécromantique”. » (Mélanges offerts à M. Georges Bonnard : à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire, Librairie Droz, 1966, p. 51).

On trouve dans Vathek d’autres évocations de la vie de Beckford, comme la présence d’une tour de onze mille marches qui semble préfigurer les réalisations ultérieures de l’auteur… On peut également penser que, peut-être, Gulchenrouz, le seul personnage à accéder au paradis, est le jeune William Courtenay, et que Beckford s’est représenté sous les traits de Vathek lui-même… Quoi qu’il en soit, ce roman empreint à tous égards d’une grande liberté, affranchi des codes habituels, entretenant des liens avec les genres oriental, fantastique et gothique tout en étant réfractaire à tout catalogage, est une œuvre des plus marquantes.

L’histoire de sa publication est mouvementée, un peu comme le seront quelques années après celles des Mémoires de Casanova, de Jacques le Fataliste, voire du Manuscrit trouvé à Saragosse : Beckford chargea son ami le révérend Samuel Henley de préparer une traduction en lui interdisant de la publier. Henley ne respecta pas cette consigne et fit paraître en 1786 une version anglaise, prétendument traduite de l’arabe et ne mentionnant même pas Beckford. Celui-ci, voulant affirmer au plus vite la paternité du texte, publia une version française, utilisant sans doute pour cela un manuscrit qu’il avait conservé (cf. A. O. Hunter, qui contredit l’hypothèse selon laquelle cette version en français serait une retraduction du texte anglais produit par Henley. André Parreaux se range à cet avis). Cette édition qui porte la date 1787 parut chez Hignou, à Lausanne, à la fin de l’année 1786 ; c’est en effet près du lac Léman que Beckford s’était exilé. L’auteur initia très peu de temps après cette nouvelle édition Poinçot que nous présentons, la seule reconnue par lui. A défaut d’être la première en français, elle a la réputation d’être la meilleure. D’après Hunter, Beckford n’attendit probablement pas la publication de celle de Lausanne pour la préparer. Les invendus de l’édition Hignou furent remis en vente en 1791 à Londres sous un nouveau titre : Les caprices et malheurs du Calife Vathek. Quant aux épisodes annoncés dans l’édition Poinçot, ils ne furent publiés que bien plus tard, puisque le manuscrit ne fut retrouvé qu’en 1909 dans les archives de la famille Hamilton.

Le numéro de L’Année Littéraire que nous joignons contient un poème d’un lecteur, « autour d’un joli Conte, intitulé Vathek, dans le genre de ceux d’Hamilton ». L’auteur de Vathek y est invité à poursuivre sa carrière littéraire, en s’abstenant toutefois de se « servir d’esprits » (p. 287-288). On trouve une autre mention du conte – en lien avec l’article de L’Année Littéraire – dans le numéro du 16 juin 1787 du Censeur universel anglois, qui en avait publié précédemment un extrait en anglais. Le Journal de Lyon ou annonces et variétés littéraires (N° 16, pour le 18 août 1787, pages 254-255), livre pour sa part une critique de 25 lignes du texte de la version Poinçot : « Ce conte est l’ouvrage d’un seigneur Anglois qui écrit dans notre langue avec une facilité et une énergie vraiment remarquables… »

Sources principales pour la partie biographique de cette notice : Rictor Norton : William Beckford, The Fool of Fonthill ; l’article du 5 juillet 2013 intitulé Chardin, l’agent bibliophile de Beckford par Jean-Paul Fontaine (sur : histoire-bibliophilie.blogspot.com) ; le wikipédia anglais. A. O. Hunter : Le Vathek de William Beckford. Historique des éditions françaises. 1933. Voir à la date 1815.

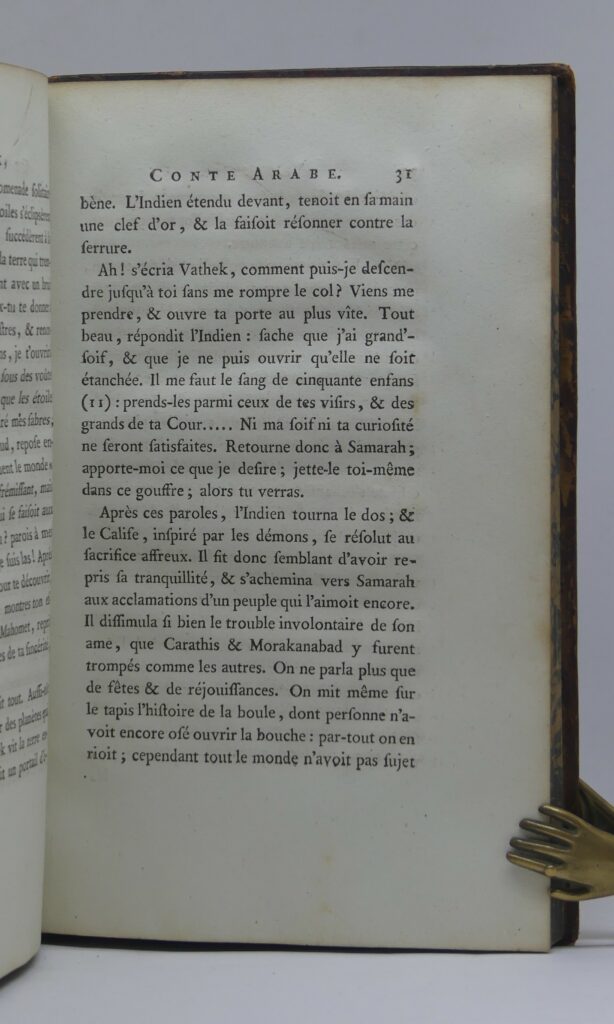

« Ainsi le Calife Vathek, qui, pour parvenir à une pompe vaine, et à une puissance défendue, s’étoit noirci de mille crimes, se vit en proie à des remords, et à une douleur sans fin, et sans bornes ; ainsi l’humble, le méprisé Gulchenrouz, passa des siècles dans la douce tranquillité, et le bonheur de l’enfance. » (Vathek)

* Certains exemplaires sont également à l’adresse de P. J. B. Guimbert, à Chatellerault.

** Compte tenu de ses moyens financiers, ce projet était incomparablement plus ambitieux que celui de Walpole (voir l’introduction de la catégorie Littérature fantastique & divers). Beckford, qui n’appréciait pas ce dernier, qualifia sa demeure de Strawberry Hill de « souricière gothique ».